まぶたのたるみに悩み、眉下切開に興味を持ったものの、「傷跡が残るのが怖い…」「周りに気づかれないか心配…」と感じ、なかなか決断できずにいませんか?

眉下切開法は手術である以上、傷跡のことを考えて躊躇してしまうのは当然のことです。

ネットで調べても、クリニックによって情報の伝え方がさまざまで、失敗例を見て不安が増したり、何を信じればいいのか迷ってしまいますよね。

Dr.やなは形成外科専門医として数多くの眉下切開を行っていますが、患者さんから「傷跡」についてのご相談をよくいただきます。だからこそ、正確な情報と知識をお伝えしたいと考えています。

この記事では眉下切開法の傷跡について、どの程度目立つのか、時間が経つとどう変化するのか、そして大切なクリニックの選び方まで、一つひとつを解説していきます。

あなたが不安を解消し、自信を持って治療に踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

も く じ

Toggle眉下切開の傷跡はどの程度目立つ?術後の見た目は?

眉下切開法は、眉毛の下のラインに沿って切開するため、傷跡自体が眉毛に隠れやすく、比較的目立ちにくい手術といわれています。

とはいえ、手術直後はどうしても赤みや腫れが出るため、「本当に目立たないの?」と不安になる方も多いでしょう。

傷跡の目立ち方は、術後の経過とともに大きく変化していきます。

手術直後から5日目の傷跡を見る

手術直後は、切開したラインに沿って赤い線が見え、患者さんによっては腫れや内出血も目立ちやすい時期です。

まぶた全体がむくんだように感じたり、眉の下が腫れぼったく見えることもあります。この段階では、「思っていたより目立つかも…」と感じる方も少なくありません。

抜糸は通常、術後5~10日目に行われます。抜糸後は赤みがやや落ち着き始めますが、まだ傷跡は確認できる状態です。

この時期は前髪やメイクでカバーしながら過ごす方が多いでしょう。

傷跡が薄くなる経過を知る

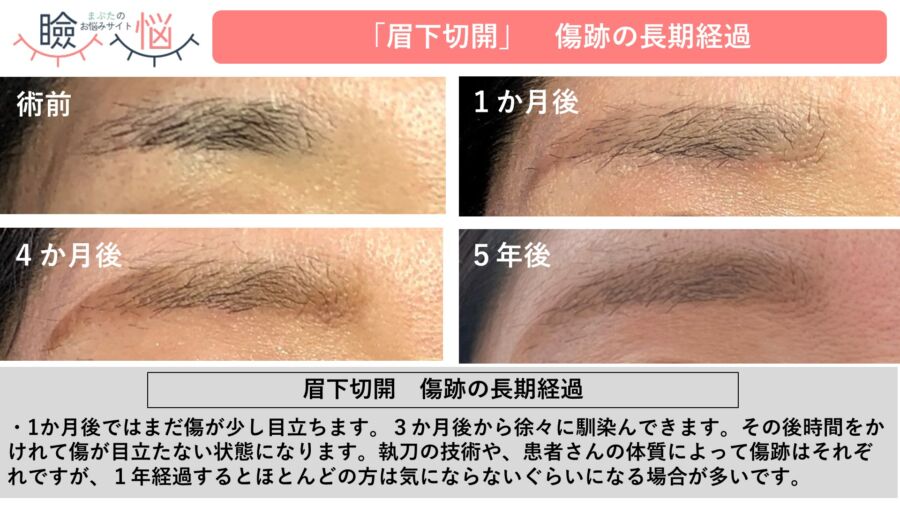

術後の傷跡は、時間をかけて徐々に薄くなっていきます。個人差はありますが、一般的な経過を知っておくと、安心して過ごせるのではないでしょうか。

おおよその目安は下記表を参考にしてみて下さい。

| 時期 | 傷跡の状態 | 目立ち度 |

|---|---|---|

| 直後~1週間 | 赤み・腫れが強い | 目立つ |

| 1~2週間 | 赤みが残る | やや目立つ |

| 1~3カ月 | ピンク色に変化 | 目立ちにくい |

| 3~6カ月 | 白っぽくなる | ほぼ目立たない |

| 6カ月以降 | 眉毛に馴染む | ほとんどわからない |

※個人差があります。

術後1~3カ月は、傷跡が少しずつピンク色へと変わっていく時期です。まだ完全には目立たなくなっていませんが、コンシーラーで十分カバーできる程度になります。

3~6カ月を過ぎると、傷跡は白っぽい線となり、眉毛の下に自然に馴染んでいきます。

個人差はありますが、半年を過ぎる頃には、至近距離でじっくり見ないと傷跡がわからないレベルまで落ち着く方が多いです。

眉毛の流れに沿って薄い線が残る程度で、日常生活では気にならなくなるでしょう。

目立たない傷跡に仕上げる技術

眉下切開法できれいに仕上げるには、執刀医の技術力が大きく影響します。単に皮膚を切って縫うだけでは、傷跡が目立ったり、ガタガタした仕上がりになる可能性があります。

傷跡を最小限に抑えるために重要なのが「皮下縫合」という技術です。

皮膚の表面を縫う前に、まず皮膚の内側をしっかりと縫い合わせることで、表面にかかる引っ張る力を減らすことができます。

この一手間があるかないかで、仕上がりに大きな差が出るのです。

また、眉毛の毛根の位置に配慮した切開方法を選んだり、内出血を抑える丁寧な処置も、きれいな仕上がりにつながります。

こうした基本的な手技を確実に行える医師かどうかが、傷跡の目立ちやすさに影響するといえます。

以上、眉下切開法の傷跡の目立ち方と経過、そしてきれいに仕上げるための技術について解説しました。傷跡は時間とともに薄くなっていくため、焦らずに経過を見守ることが大切です。

眉下切開の術後に傷跡を目立たせない過ごし方4つ

眉下切開の後、一般的には傷跡が落ち着くまで2~3カ月、場合によっては半年程度かかります。

特に目立ちやすい術後のダウンタイム中は、できるだけ周囲に気づかれずに過ごしたいと考える方は多いでしょう。

ここでは、傷跡を目立たせないための具体的な方法を紹介していきます。過ごし方を工夫すれば、傷跡を上手にカバーしながら日常生活を送ることができます。

コンシーラーやファンデーションでカバーする

抜糸後は、アイメイクで傷跡をカバーする方法が手軽で取り入れやすいです。

一般的に、抜糸は術後5~10日目に行われることが多いですが、クリニックによって時期が異なります。許可が出たら、赤みを自然にカバーできるアイテムを使って傷跡を隠していくといいでしょう。

【参考:傷跡をカバーするメイク手順】

- グリーン系コントロールカラーで赤みを打ち消す(赤の補色で自然にカバー)

- 肌色に近いコンシーラーを重ねる(傷跡の色ムラを整える)

- ファンデーションで全体を馴染ませる(周囲の肌と一体化させる)

- ポンポンと軽く叩き込むように乗せる(こすらず刺激を最小限に)

ゴシゴシとこすってしまうと、せっかく治りかけた傷跡に負担をかけてしまうので要注意です。

くれぐれも、抜糸前は縫合糸がある状態なので、傷跡部分のメイクは控える必要があります。

アイメイク以外は術後翌日から可能な場合が多いものの、アイメイクは抜糸の翌日からが一般的です。ただし、医師によって判断が異なるため、必ず指示に従いましょう。

前髪やヘアスタイルでカバーする

髪型を工夫するだけでも、傷跡を目立たなくできます。特に前髪がある方は、眉のラインをすっぽりと覆えるため、とても自然にカバーできるでしょう。

普段前髪を作っていない方でも、ダウンタイム中だけ前髪を下ろしてみるのも1つの方法です。まとめ髪やアップスタイルは眉周りが露出しやすいため、傷跡が目立つ時期は避けたほうが安心です。

【参考:傷跡をカバーできるヘアスタイル】

- 前髪を眉にかかる長さまで下ろす(眉下の傷跡を直接カバーできる)

- サイドの髪を少し垂らして顔周りをカバーする(視線を分散させる)

- 前髪を斜めに流して眉のラインをカバーする(自然に傷跡をぼかせる)

- ダウンスタイルで自然に顔周りを覆う(アップより露出を抑えられる)

わざわざ大きくイメージチェンジする必要はなく、いつもの髪型を少し調整するだけでカバーできる方も多いでしょう。

帽子やサングラスを活用する

外出時には、帽子やサングラスといった小物を活用するのも効果的です。つばの広いキャップやハットをかぶれば、顔の上半分が自然に隠れます。

おしゃれアイテムとして取り入れれば、周囲に不自然な印象を与えることもありません。サングラスも、眉周りの視線をそらす役割を果たしてくれます。

| アイテム | 特徴 | 使いやすい場面 |

|---|---|---|

| つば広キャップ | 顔の上半分を広範囲にカバー | カジュアルな外出 |

| ハット | 顔の上半分を広範囲にカバー | お出かけ・買い物 |

| 大きめサングラス | 眉周りの視線をそらせる | 屋外・明るい場所 |

直接的ではありませんが、マフラーやストールを顔周りに巻くスタイルも使えます。

冬場であれば違和感なく取り入れられますし、色味のあるファッションで顔の一部を隠すことで視線をそらせます。

患部を触ったり掻いたりしないこと

これは傷跡を目立たせないための注意喚起ですが、患部に余計な刺激を与えないことです。手術後は傷跡がかゆくなったり、気になって触りたくなるものですが、ぐっと我慢して過ごしましょう。

触ることで雑菌が入ったり、炎症が長引いて、傷跡が目立ちやすくなる場合があります。日常生活の中では、無意識に患部へ刺激を与えてしまうケースは意外と多いため要注意です。

【患部への刺激を避けるポイント】

- 洗顔時はゴシゴシこすらず優しく洗う(摩擦による刺激を避ける)

- タオルで拭く時は押さえるように水分を取る(引っ張る刺激を避ける)

- メイクを落とす時も強くこすらない(色素沈着のリスクを減らす)

- うつぶせ寝で患部を圧迫しない(患部への負担を避ける)

- 汗をかいたらこまめに拭き取る(清潔な状態を保つ)

かゆみが出るのは、傷が治ろうとしている証拠でもあります。どうしても我慢できない時は、患部の周りを冷やしたタオルで軽く押さえると、かゆみが和らぐことが多いです。

カサブタができた場合も、無理にはがそうとしてはいけません。

カサブタは自然に剥がれるのを待つのが基本です。無理にはがすと、せっかく再生しかけていた皮膚まで一緒に取れてしまい、傷口が深くなったり範囲が広がるおそれがあります。

その結果、細菌感染のリスクが高まり、傷跡が残りやすくなってしまうため、十分に注意しましょう。

以上、眉下切開の術後に傷跡を目立たせない過ごし方を紹介しました。

特にダウンタイム中は不安になることも多いですが、適切なカバー方法と丁寧なケアで過ごしやすくなります。決して焦らず、あなたに合った過ごし方を取り入れてみてください。

仕上がりで差がつく眉下切開クリニックの選び方

眉下切開で傷跡を目立たせないためには「クリニック選び」が非常に大事です。傷跡が目立ったり、左右のバランスが崩れるトラブルを避けるためには、慎重に選ぶべきでしょう。

ここでは、眉下切開の仕上がりで後悔しないクリニック選びのポイントを紹介します。

執刀医の専門性と実績を確認する

まず、眉下切開の傷跡を抑えるには、執刀医の技術力がとても重要になります。まぶたの手術は非常に繊細で、ミリ単位のズレが結果に大きく左右します。

クリニック選びで特に注意すべきなのは、「どこで受けるか」ではなく「誰に執刀してもらうか」という点です。ちなみに、大手クリニックだからといって、必ずしも経験豊富な医師が担当するとは限りません。

【医師の技術力を見極めるチェック項目】

- 形成外科専門医の資格を持っているか

形成外科領域の専門技術と知識を持つ医師の証 - 眉下切開の執刀経験が豊富にあるか

症例数が目安になる - まぶたの手術を専門に行っているか

より高度な技術が期待できる - カウンセリングで執刀医本人と話せるか

責任を持って対応する姿勢の表れ - 術後の経過写真を見せてもらえるか

仕上がりの傾向がわかる

経験の浅い医師が執刀すると、左右で切開ラインがずれたり、傷跡が目立ちやすくなるリスクがあります。

ホームページなどに掲載されている医師の経歴や症例写真をじっくり確認しましょう。

カウンセリングの対応で見極める

カウンセリング時の対応を見れば、そのクリニックが患者さんに向ける姿勢が見えてきます。カウンセリングは、信頼できるクリニックかどうかを判断する重要な機会です。

注意したいのは、あなたの話をほとんど聞かずに、一方的に施術を勧めてくるクリニックです。

初回から契約を急かしたり、相談内容とは違う高額メニューばかりを提案する場合は、慎重に判断することをおすすめします。

| チェック項目 | 信頼できる | 注意が必要 |

|---|---|---|

| 対応者 | 執刀医・医師が対応 | カウンセラーのみで医師不在 |

| 所要時間 | じっくり長く相談 | 5分程度の流れ作業 |

| 提案内容 | あなたの悩みに合った施術 | 希望と違う高額プランを推す |

| 契約への姿勢 | 持ち帰って検討OK | その場で契約を急かす |

カウンセリングでは、担当医師が時間をかけてあなたの話を聞き、悩みに合った治療法を丁寧に説明してくれるクリニックを選びましょう。

料金の透明性と適正さをチェックする

料金体系が明確で、事前にしっかりと説明してくれるかどうかも重要な判断材料になります。安さだけで選ぶと、後から追加料金が発生したり、経験の浅い医師が担当するケースもあるため注意が必要です。

広告では手頃な価格を打ち出していても、実際に治療を進めると費用が重なり、想定より高額になる場合も少なくありません。

【料金で確認すべきポイント】

- 総額が明確に提示されているか?

聞いていない追加費用の発生の有無を確認する - 保険適用の可能性を説明してくれるか?

眼瞼下垂で機能改善が必要な場合の適用を確認する - 相場と比較して極端に安すぎないか?

技術や安全性に不安がある可能性を確認する - キャンセルポリシーが明確か?

急な予定変更があった時の対応を確認する

「適正価格」とは、必要な治療を妥当な料金で受けられることを指します。安さに飛びつくのではなく、技術力に見合った価格設定かどうかを冷静に判断しましょう。

くれぐれも手術の仕上がりは医師の技術に左右されるため、納得できる執刀医を見つけることも忘れてはいけません。

まぶたのたるみ治療の眉下切開と他施術の違い

まぶたのたるみを改善する手術には、眉下切開法以外にも選択肢があります。それぞれ切開位置や適した症状が異なり、傷跡の目立ち方、日常生活への影響にも違いが出てきます。

まず、代表的な3つの施術について簡単に説明しましょう。

【眉下切開法】

眉毛の下のラインに沿って切開し、たるんだ皮膚を取り除く方法です。目元の印象は維持しながら、たるみをスッキリさせたい方に適しています。

まぶたそのものには手を加えないため、仕上がりが自然で違和感が少ないのも特徴です。

【上眼瞼除皺術(じょうがんけんじょすうじゅつ)】

まぶたの二重ラインあたりで切開して、余った皮膚や脂肪を同時に取り除きます。たるみに加えて目の上の脂肪も気になる方に適しています。

ただし、目元の幅が変わる場合があるため、今の見た目を維持したい方は、医師選びを含めて慎重に検討する必要があります。

【挙筋前転法(きょきんぜんてんほう)】

眼瞼下垂の方に行われる代表的な手術で、まぶたを持ち上げる筋肉の働きの改善が期待できます。必要に応じて、たるんだ皮膚も同時に取り除けるため、たるみと眼瞼下垂の両方がある方にも適しています。

視野が狭くなっていたり、目が開きにくい症状がある場合は、この施術が検討されます。

それぞれの特徴を比較すると、以下のようになります。

| 項目 | 眉下切開法 | 上眼瞼除皺術 | 挙筋前転法 |

|---|---|---|---|

| 切開位置 | 眉毛の下のライン | 二重のラインに沿って | 二重のラインに沿って |

| 適した症状 | まぶたのたるみ | たるみ+目の上の脂肪 | たるみ+眼瞼下垂 |

| 手術時間 | 30~60分 | 60~90分 | 60~90分 |

| ダウンタイム | 1~2週間 | 2~3週間 | 2~3週間 |

| 保険適用 | 条件付 | 原則自費 | 条件付 |

| メイク開始時期 | 患部は抜糸後 | 患部は抜糸後 | 患部は抜糸後 |

※個人差があります。また医院や執刀医により異なります。

保険適用については、眼瞼下垂と診断され、かつ中等度~重度で日常生活に支障をきたしている機能改善が必要な場合に、適用の可能性があります。

傷跡の位置と目立ち方を比較する

3つの施術の中でも、眉下切開法は傷跡が目立ちにくい傾向があります。眉毛の下に沿って切開するため、眉毛そのものが傷跡を隠してくれるからです。

一方、上眼瞼除皺術と挙筋前転法は、まぶたの二重ライン付近で切開します。目を開けている時は見えにくいですが、目を閉じた時の見え方や腫れの引き方には違いがあります。

| 施術名 | 傷跡の位置 | 目立ち方の特徴 |

|---|---|---|

| 眉下切開法 | 眉毛の下縁 | 眉毛に隠れるため正面や斜めからでも見えにくい。 上を向いた時や眉毛を上げた時に細い線として見える場合あり。 |

| 上眼瞼除皺術 | 二重ライン | 目を開けている時は二重の溝に同化して見えにくい。 目を閉じると二重ラインに沿った細い線が現れる場合あり。 |

| 挙筋前転法 | 二重ライン〜まぶた内側 | 切開範囲が広いため、目を閉じた時の線が他の術式より長く目立ちやすい。 |

※個人差があります。

前述の通り、傷跡の目立ちにくさを優先するなら、眉下切開法が有力な選択肢になるでしょう。

ただし、どの施術を選ぶかは、傷跡だけでなく、あなたのまぶたの悩みに合っているかどうかで判断する必要があります。信頼できる医師に相談の上で決定されることをおすすめします。

ダウンタイムと日常生活への影響

傷跡の経過とともに気になるのが、ダウンタイム中の過ごしやすさです。手術後、普段の日常生活に早く戻れるかどうかは、施術によって差があります。

眉下切開法は、3つの中では比較的ダウンタイムが短い傾向があります。まぶたそのものを切開しないため、腫れや内出血が比較的軽く済むことが多いです。

抜糸後は前髪やメイクでカバーしながら、個人差はありますが、1~2週間ほどで落ち着いてくる方が多いでしょう。

上眼瞼除皺術と挙筋前転法は、まぶた自体を切開するため、腫れが引くまでに2~3週間ほどかかります。特に挙筋前転法は筋肉にも手を加えるため、手術範囲が広くなり、ダウンタイムもやや長めになる傾向です。

以上、眉下切開法と他施術の傷跡などの違いを解説しました。

この機会に、たるみの原因や具体的な手術方法、費用の目安について詳しく知りたい方には、下記の記事が参考になります。

目元は顔の中でも特に目立つ部分です。どの施術も時間の経過とともに落ち着いてきますが、仕事や大切なイベントとの調整は事前に考えておくと安心です。

まとめ:傷跡に配慮した眉下切開は実績ある医師に相談

眉下切開の傷跡について、不安を抱えながら読んでくださった方も多いと思います。「本当に目立たなくなるのか?」「友人や知人にバレないか?」といった心配は、手術を検討する上でとても自然な感情です。

傷跡が治るまで時間はかかりますが、適切な技術と丁寧な縫合によって、最小限に抑えることができます。

記事中でも触れたように、大切なのは「豊富な実績と技術を持った医師を選ぶこと」です。傷跡で後悔しないためにも、以下のポイントを必ず確認しましょう。

- 執刀医が眉下切開の経験を十分に持っているか

- カウンセリングで傷跡の質問に丁寧に答えてくれるか

- 術後の経過写真をしっかり見せてもらえるか

- ダウンタイム中や術後のケアを具体的に説明してくれるか

- 万が一のトラブル時の対応体制が整っているか

まぶたのたるみは、日々の生活の質にも影響を与える悩みです。中には、鏡を見るたびにため息が出たり、写真にうつった自分の顔にがっかりする方も多いでしょう。

傷跡への不安はあると思いますが、信頼できる医師に出会えれば、その一歩を踏み出す勇気につながるはずです。

Dr.やなの監修コメント

眉下切開法の仕上がりは、執刀医によって大きな差が生まれます。

重要なのは、皮膚表面を縫う前に、真皮層や筋層を丁寧に縫合する基本手技です。これにより皮膚表面にかかる張力を減らし、傷跡の広がりを防ぎやすくなります。この基本的な手技を正確に行うことが、より良い仕上がりのカギになるでしょう。

眉下切開は簡単な手術と思われがちですが、実際には繊細な技術と経験が求められる施術です。

どんな方法であっても、患者さんが心から納得できる治療を提供することが大事だと考えています。

症状によっては保険診療が可能なケースもありますし、自費診療が必要な場合でも、なぜその治療が合っているのかを丁寧にご説明しています。

傷跡への不安は誰もが抱くものですから、遠慮なくご相談ください。カウンセリングでじっくりお話を伺い、納得していただいた上で治療を進めています。

あなたに合った治療法を一緒に考えていきましょう。